Aucune technologie de batterie ne s’impose comme solution universelle pour l’automobile. Les constructeurs jonglent avec des compromis entre coût, performances, sécurité et impact environnemental, sans consensus durable. Certaines innovations promettent une autonomie accrue, mais soulèvent de nouveaux défis en matière de recyclage ou de disponibilité des matériaux.

Entre batteries traditionnelles et modèles de nouvelle génération, chaque choix technique façonne la conception des véhicules et influence leur usage au quotidien. Les évolutions rapides du secteur imposent une veille constante sur les avantages et les limitations de chaque technologie.

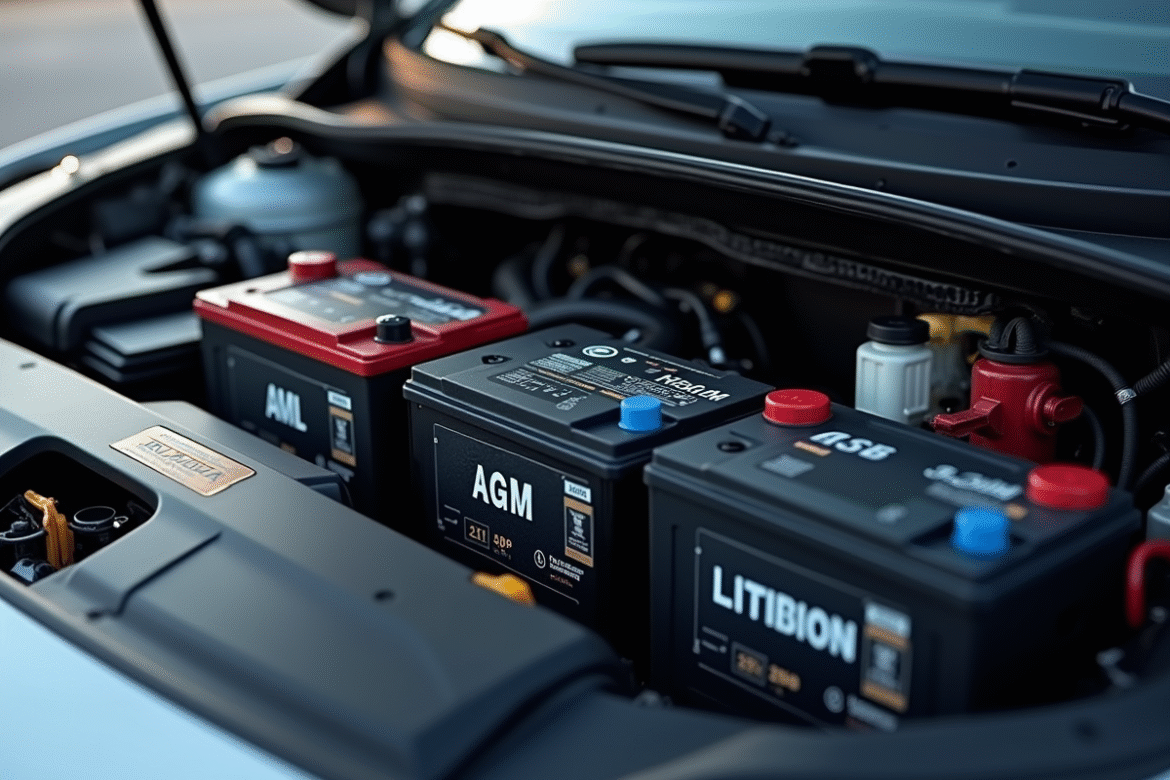

Panorama des principaux types de batteries de voiture : fonctionnement et spécificités

Batteries plomb-acide : la tradition dans l’automobile

Dans le monde de l’automobile, les batteries plomb restent un pilier chez les véhicules thermiques. Leur fonctionnement repose sur des plaques de plomb plongées dans un électrolyte acide. Leur force ? Solidité, recyclabilité éprouvée, prix contenu. Mais leur densité énergétique reste faible, ce qui limite leur capacité à répondre aux besoins des véhicules électriques actuels. Les versions AGM (Absorbent Glass Mat) offrent un progrès notable : elles encaissent mieux les décharges profondes et tiennent le choc sur la durée, mais leur potentiel atteint vite ses limites face aux standards des voitures électriques.

Batteries lithium-ion : la référence des véhicules électriques

La batterie lithium-ion a conquis une place de choix, propulsée par sa densité énergétique impressionnante, sa légèreté et sa capacité à assurer une puissance constante. On la retrouve dans la majorité des voitures électriques commercialisées aujourd’hui. Les fabricants déclinent cette famille en plusieurs variantes, selon les besoins :

Voici un aperçu des principales chimies utilisées :

- NMC (nickel-manganèse-cobalt) : équilibre entre performance, coût et durée de vie.

- NCA (nickel-cobalt-aluminium) : densité énergétique au sommet, notamment choisie par Tesla.

- LFP (lithium fer phosphate) : sécurité et longévité exemplaires, à un tarif plus abordable.

Les batteries LFP séduisent par leur stabilité thermique et leur faible usure, mais offrent une capacité inférieure à volume égal comparé aux versions NMC ou NCA. Chaque chimie impose ainsi son lot de compromis.

Les alternatives : nickel-métal hydrure et sodium-ion

Le nickel-métal hydrure (NiMH) fut longtemps le choix des hybrides : fiable, peu exigeant en entretien, mais handicapé par une densité énergétique modérée. À l’horizon, les batteries sodium-ion émergent : moins chères, utilisant des matériaux abondants, elles restent freinées par une capacité énergétique encore limitée. Cependant, le rythme des innovations pourrait rapidement modifier la donne, en particulier pour les modèles urbains et les véhicules à petit gabarit.

La diversité des technologies façonne les stratégies industrielles et définit l’expérience utilisateur, entre autonomie, coût et durée de vie.

Quels sont les avantages et inconvénients selon la technologie ?

Batteries plomb-acide et AGM : robustesse, mais poids et entretien

Les batteries plomb tirent leur épingle du jeu par un tarif accessible et une robustesse avérée. Elles s’avèrent fiables pour démarrer en toutes saisons et supportent bien les frimas. En revanche, elles pèsent lourd, stockent peu d’énergie à volume égal, et nécessitent un entretien fréquent pour les modèles traditionnels. Les versions AGM améliorent le tableau : elles tolèrent mieux les cycles de décharge et offrent une durée de vie supérieure, même si elles peinent à satisfaire les exigences des véhicules électriques.

Lithium-ion : performance et polyvalence, mais coût et matières premières

Côté batteries lithium-ion, le principal atout réside dans la densité énergétique : elles autorisent plus d’autonomie à taille égale. Les chimies NMC et NCA garantissent des performances élevées, idéales pour parcourir de longues distances. Les versions LFP (lithium fer phosphate) misent sur la stabilité et la longévité, même si leur capacité reste moindre. La question du coût pèse lourd dans la balance, notamment à cause de l’extraction du cobalt, du nickel ou du lithium nécessaires à leur fabrication.

Nickel-métal hydrure et sodium-ion : entre endurance et innovation

Les batteries nickel-métal hydrure (NiMH) ont prouvé leur endurance et leur fiabilité, devenant le choix naturel des véhicules hybrides. Leur densité énergétique reste toutefois limitée face au lithium-ion. Les batteries sodium-ion, quant à elles, ouvrent la voie à des modèles plus abordables et moins dépendants des matières rares, mais leur capacité actuelle les réserve aux usages urbains et aux citadines.

Pour clarifier les points forts et limites de chaque technologie, voici un tableau comparatif :

| Technologie | Avantages | Inconvénients |

|---|---|---|

| Plomb/AGM | Prix, robustesse, recyclabilité | Poids, densité énergétique, entretien |

| Lithium-ion (NMC/NCA/LFP) | Autonomie, performance, longévité (LFP) | Coût, dépendance aux métaux rares |

| NiMH | Fiabilité, cycles | Densité énergétique inférieure |

| Sodium-ion | Coût, disponibilité des matériaux | Capacité encore limitée |

Choisir la batterie la plus adaptée à son véhicule et à ses usages : critères et conseils

Définir ses besoins avant de comparer

Avant tout choix, il s’agit d’analyser le type de batterie voiture selon le profil du véhicule et l’usage quotidien. Les trajets urbains, ponctués d’arrêts multiples, sollicitent la batterie différemment d’un parcours autoroutier. Un véhicule électrique aura besoin d’une capacité adaptée à l’autonomie recherchée, tandis qu’une citadine hybride ou thermique donnera la priorité à la robustesse sur le long terme.

Critères techniques à considérer

Voici les grands critères à passer au crible pour faire un choix éclairé :

- Densité énergétique : les batteries lithium-ion ou LFP se distinguent pour maximiser l’autonomie sans grever la masse du véhicule.

- Durée de vie batterie et nombre de cycles : les modèles AGM et LFP offrent une résistance supérieure dans le temps, un atout pour les gros rouleurs.

- Coût d’acquisition : la batterie plomb conserve l’avantage sur les véhicules économiques ou les utilitaires à vocation simple.

Adapter la technologie à la marque et au modèle

Les constructeurs ne font pas tous les mêmes choix de technologie : Tesla privilégie le NCA, Renault et Volkswagen s’orientent vers le lithium-ion NMC, tandis que BMW ou Volvo intègrent le fer phosphate LFP pour leur solidité. Il reste crucial de respecter les recommandations du constructeur pour garantir la compatibilité et la sécurité du véhicule.

Dans chaque cas, il s’agit d’arbitrer entre autonomie, prix et durabilité. Le secteur évolue vite : rester attentif aux nouveautés permet d’ajuster son choix au fil des progrès.

Innovations, recyclage et impact environnemental : vers quelles évolutions pour les batteries automobiles ?

L’univers des batteries automobiles bouge à vive allure, poussé par la quête d’un meilleur équilibre entre performance, recyclabilité et réduction de l’impact environnemental. La densité énergétique grimpe, notamment grâce aux progrès des batteries lithium-ion et LFP. Ces technologies s’imposent dans les véhicules électriques pour leur robustesse, leur longévité et leur capacité à tolérer de nombreux cycles de charge et décharge.

L’industrie tente aussi de s’affranchir des métaux rares comme le cobalt ou le nickel, en misant sur des chimies moins exigeantes et plus simples à recycler.

Le recyclage s’impose comme l’un des grands chantiers à venir. Les batteries au plomb atteignent déjà d’excellents taux de valorisation, dépassant les 80 %. Pour les batteries lithium, plus complexes, la France et l’Europe mettent en place des filières dédiées pour organiser la collecte et le traitement, limiter la pollution et encourager une économie circulaire.

L’empreinte écologique se réduit aussi grâce à la conception de batteries moins gourmandes en ressources et au développement de circuits courts. De plus en plus de constructeurs proposent une seconde vie aux batteries, en les réutilisant dans le stockage stationnaire d’énergie. Cette démarche allonge leur durée d’utilisation et diminue la pression sur l’extraction des matières premières. L’innovation se joue désormais à tous les niveaux, de la chimie interne à la gestion de la fin de vie, pour accompagner l’essor des voitures électriques sans compromettre l’avenir de la planète.

Reste à voir quelle technologie prendra la tête de la course : celle qui saura conjuguer performance, fiabilité et respect de l’environnement pourrait bien redéfinir nos routes pour de bon.